受験認定

学科

2年課程職業実践専門課程認定学科

自分で設計。自分で建てる。

住宅のスペシャリストへ。

大工道具の使い方や木材加工技術を習得するとともに、建築の基礎知識や図面製作など、住宅設計やリフォーム・リノベーションに関する総合的な能力を身につけます。技能と知識をあわせ持った建築士を目指す人のための、充実したカリキュラムです。

多様化する大工の世界。

時代と共に価値観が変わるように、「⼤⼯」という仕事も変化しています。「とにかく仕事に打ち込んで、将来的には独立したい」「ものづくりを仕事にしたいけど、安定した休みもほしい」。そんな希望を叶える多様な働き⽅も広がっています。⾃分の得意分野を⾒つけて技術を磨きながら、理想の⼤⼯職を⽬指してみませんか?

多くの卒業生が

「大工仕事」の道へ。

社寺仏閣に携わる宮大工、住宅を専門とする大工など職種は様々。本校の大工技術科は理想にあわせた大工の道へ就職しています。現在は電気工事などの大工以外の分野も手掛ける内装大工(多能工)といった仕事まで、多種多様な就職先もあります。

1棟1棟、想いを込めて。

暮らしを支える大工の仕事。

祖父の影響で大工を目指しTOKOSENへ。建てるだけの大工でなく、"地域に根付いた大工"として、暮らしを支えたいと思っています。大工の仕事をより身近に感じてもらうため、地元の農家さんの要望で小屋を建てたりもしました。手で刻む伝統的な工法で1棟1棟 心を込めてつくるため、時間がかかる反面、できあがった時の喜びは言葉にできません。繋がりを大切に寄り添っていきたいです。

授業紹介動画

学科の特徴

約1400年続く伝統の技

「手刻み」を学ぶ。

手刻みとは、のこぎりやノミなどの道具を使って⽊材を加⼯する伝統技術。⽊材の個体差や樹種の特性を⾒極め、美しい⽊⽬を活かした建築デザインも可能にします。週1回、1日中、大工実習だけの授業があります。担当するのは現役大工の棟梁です。棟梁のスーパーテクニックを目の当たりにする授業では、自分の技術も向上すること間違いなし!生きた技を身につけます。

「大工」を知る建築士の育成

大工の技術を駆使して、機能的な設計をする建築士。そんな設計士にあこがれを抱く人も多いのではないでしょうか?本科では「大工さん」の様々なテクニックを身につけた建築士を育成します。設計力と技術をあわせ持った建築士を目指す人のための、充実したカリキュラムです。

設計・技能、両方を習得

建築の知識と大工技術の両方を習得できるカリキュラムなので設計から施工、完成までを担うことも可能です。仕事の幅はもちろん、デザインの幅も大きく広がるため、現場を統括する「現場監督」を目指すことも。

幅広い資格に挑戦可能

1年次に大工の仕事に必要な3級建築大工技能士を目指します。合格者は2年次に更に上級資格である2級建築大工技能士を目指します。また、2年次の後期には2級建築施工管理技士の学科試験も受験します。

専門技術を身につける

建築学の基礎科目を学び、製図は木造住宅(在来軸組工法)を中心に図面の読み方から習得します。大工実習では伝統的な各種継手の製作を通して基礎的な木材加工技術を身につけます。また、継手の製作を通して学んだ「さしがね術」「加工法」等を活かし、3級建築大工技能士に挑戦します。

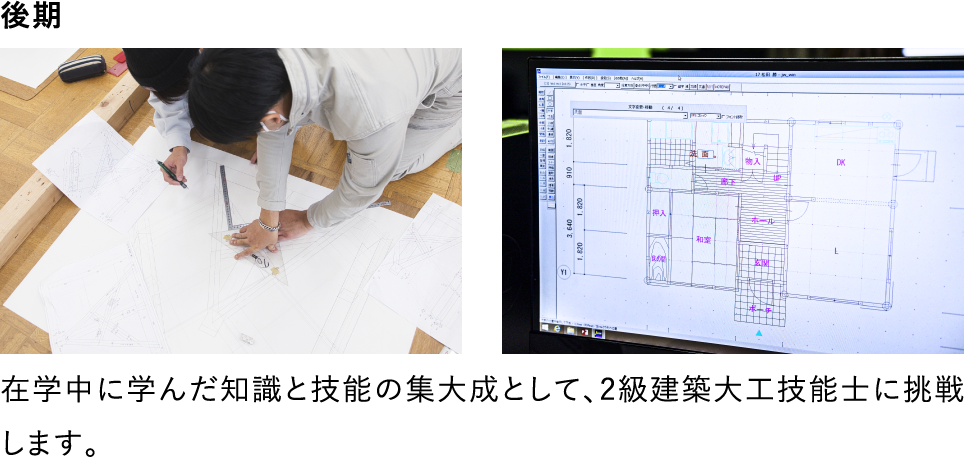

企業に求められる人材に

建築士受験に向けた全般的な知識や、リフォーム計画などの実務に役立つ知識を学びながら、CADの学習も進めます。大工実習では、実寸大の製作(軸組模型)を通して手作業での加工技術(刻み)や土台、柱、梁などの主要な構造材の組み立て(建前)などの実践的な技術を習得し、後期には学んだ知識と技能の集大成として2級建築大工技能士に挑戦します。

目標とする資格

カリキュラム

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | |

|

9:30〜 10:20 |

10:30〜 11:20 |

11:30〜 12:20 |

13:10〜 14:00 |

14:10〜 15:00 |

15:10〜 16:00 |

|

| 月 | 施工管理 | 構造力学 | 建築設備 | 建築IT | ||

| 火 | 大工実習 / 建築製図 | |||||

| 水 | リフォーム計画 | 建築法規 | 建築積算 | 施工管理 | ||

| 木 | 計画実践 / 建築測量実験 | 建築積算 | 建築CAD | |||

| 金 | 大工実習/建築製図 | |||||

2年次前期の例

施工管理

現場施工の工事完了までの諸事項を、安全管理・工程管理・品質管理面について検討し、実務設計図面を使用してスムーズに工事が進行するように具体的な施工計画書を作成する。

構造力学

構造物を構成する部材の大きさや断面の形状による力学的性質等の解析をする。また、「構造力学Ⅰ」で学んだ静定構造物の解法から発展させ、不静定構造物についても、より応力算定としては高度で複雑な計算知識と理論(固定モーメント法やD値法等)を習得する。崩壊荷重(耐力)を求める方法(仮想仕事法等)についても学ぶ。

建築設備

人間生活をより快適でより安全とするための具体的な各種設備(給水・排水・ガス設備・電気設備・空調設備・電気設備等)について、用語から各種方式までを理解し、建築設備への全体的な考え方と適切な方式の選択方法などを学習する。

建築ITⅡ

CALS/ECの基本的考え方を学び、データの電子化・標準化・共有化の実践的演習を行う。また、ワープロ・表計算・データーベースソフトの活用により見積書、確認申請等の各種建築関係書類の作成技術を体得する。

大工実習/建築製図

基本(大工技術)の習得後、原寸の木造軸組模型の制作(木造2階建等)を行う。ここでは、伏図の理解及び作成から、部材の見積り、選別、木取りを行う。次段階として規矩術の実践的技法を用いて、墨付けから建方(住宅が出来るまでの一連の作業)までを体得する。総仕上げとして、柱建四方転び踏み台を制作する。高度な柱や貫の納まり・加工方法の理解を通じて、木構造全般について理解する。その技法の根本である歴史についても学ぶ。

リフォーム計画

住宅を題材に建て主の要望を想定し、その要望を高次元で具体化するプロセスを学習する。敷地条件や既存建物、家族構成などを様々に想定し、その条件の中で、動線に工夫のある間取りやライフスタイルに合わせた間取りを計画する。具体的な事例を通してその企画から設計・見積もり・施工までを総合的に学ぶ。

建築法規

建築基準法を理解する上で重要な用語の定義について図解等を交えてわかりやすく解説する。また、建築基準法及び建築基準法施行令を基本として、建築物自体の主要な技術基準、都市計画区域等における主要な建築制限、制度規定について、法の基因関係から遂条の解説を実際例と併せて解説すると共に法文内容の理解を深めるために演習を行う。

建築積算

建築数量積算基準に基づいた工事別積算数量を算出するために必要な解説を行い、積算方法の習得を目指す。さらに、演習として、実務設計図書を使用しての躯体工事(主に土・型枠・鉄筋・コンクリート工事等)および、仕上げ工事(左官・吹きつけ・木工事等)の拾い出しを行い理解を深め、積算内訳書の作成を行う。

計画実践/建築測量実験

実戦的問題演習により、総合的に建築計画をまとめて行く。

- エスキース段階における建物内外の立体的思考をする。

- デザインのみにとらわれず、構造面にも十分配慮された計画の立案をする。

- 木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造の各構造の特徴をふまえた計画を立案する。

建築CAD

基本的操作方法を元に、応用操作の習得を目指し、実際の非木造建築物(鉄筋コンクリート造共同住宅(4階建2400㎡程度)・ホテル・図書館・学校、鉄骨造の商業施設等)の各種図面の作成をおこなう。さらに、CADシステムの特性を生かした、立体図・日影図等の作図を行う。

大工実習/建築製図

木造の設計では住宅の平面・立面をはじめ、伏図・軸組等の構造図までを描く。木造以外の設計では鉄筋コンクリート造の共同住宅(標準規模:住戸面積80㎡、延べ面積2400㎡、4階建て程度)・ホテル・図書館・学校・公民館と鉄骨造の商業施設の中から一つを選択し設計する。

科目名をタップ(クリック)すると、それぞれの科目の説明が表示されます。

直接指導してくださるのは、⻑年現役で活躍されている棟梁です。資格取得に関する知識や熟練のプロの技を間近で学ぶことができます。参考書には載っていないような現場で役⽴つ技術を教えていただけるので、ここでしか学べない技術を⾝につけることができます。

和歌⼭県 橋本⾼等学校 出身

榎本 啓さん