学科

2年課程二級建築士受験資格取得者対象

建築士と大卒資格

進路の設計も怠らない。

愛知産業大学造形学部建築学科を併修し、大学の造形学部で学ぶデザイン力により、個性や生活様式に合わせた提案力を持つ建築士を目指します。就職時には、学士(大学卒業資格)と建築士取得により、大手企業に就職する学生が多数います。

※大学(短期大学を含む)、高等専門学校または専修学校において、建築に関する指定科目を修めて卒業した方対象

※建築系大学3年次編入学が可能な方対象

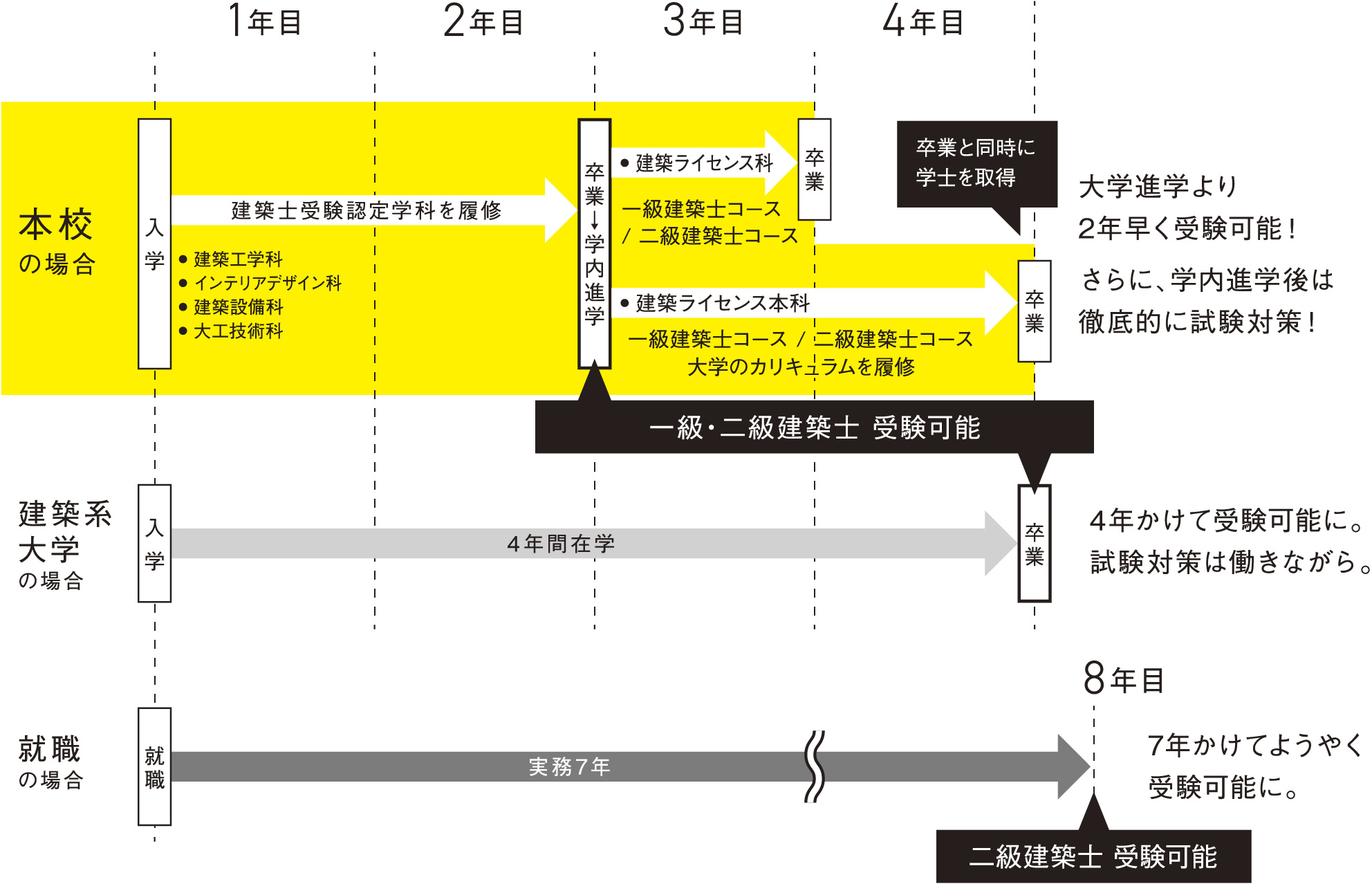

大学よりも2年早く受験できる!

建築系大学に進学した場合、建築士が受験できるのは大学卒業後。入学から最速で4年もかかってしまいます。しかし、本校なら建築工学科をはじめとする2年課程を卒業した時点で受験が可能になります。さらに、その後建築ライセンス科/建築ライセンス本科に進学することで、在学中の試験合格への大きな力となります。 ※[夜間部]建築工学科は対象外です。

経済的な負担が軽い!

建築系大学に進学した場合と比べて、卒業までの学費が平均約85万円少ないので、経済的な負担を抑えることができます。(本校調べ)

授業紹介動画

学科の特徴

学士(大学卒業資格)が取得できる

「建築士」として就職できる

普通高校から大学進学の場合、在学中に建築士の資格を受験することができないため、建築士として就職活動ができません。本科では一級建築士コース、二級建築士コースがあるため建築士を取得してから就職活動し、大きくアピールすることができます。また、就職の際、大学卒業を条件とする企業にもチャレンジすることが可能です。

大学よりも授業料が安い

専門学校に在学するとかかる費用は2年間分になり、卒業すると専門士という称号を得ることができます。さらに、本校の本科まで進学するとさらに2年間分の費用がかかりますが、卒業すると学士(大学卒業資格)を取得することができます。また、建築系大学の学費は4年間で約565万円以上(本校調べ)必要ですが、本校の建築系学科(2年)+本科(2年)の4年間と建築系大学を比べると、約85万円学費が安くなります。

大学の授業が受けられる

大学のカリキュラムを本校で受講できます。通常、通信教育課程の場合、スクーリングとして大学に一定期間通学しなければなりませんが、本科の場合、大学から講師が派遣されるので、スクーリングを本校で受講することができます。よって、通学に必要な余分な定期券も必要ありません。

目標とする資格

カリキュラム

| 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | |

|

9:30〜 10:20 |

10:30〜 11:20 |

11:30〜 12:20 |

13:10〜 14:00 |

14:10〜 15:00 |

15:10〜 16:00 |

|

| 月 | 建築造形B | 建築計画学Ⅰ | 建築史 | |||

| 火 | 建築環境工学 | 都市計画学 | 建築材料学 | |||

| 水 | スクーリング(建築造形A/CADⅠ) | |||||

| 木 | 福祉と建築 | 防災と建築 | 課題制作 | |||

| 金 | 建築構造学Ⅰ演習 | 建築デザイン論 | 構造力学Ⅰ演習 | |||

1年次後期の例

※1年次前期は建築ライセンス科と同じカリキュラムです。

建築造形B

テキストにより、建築を表現する手法について知識を広く得るとともに、実際に描くことで、技法を習得する。その後、自分の意図した空間・形態を的確に立体的に表現する手法を実際の建築物と照らし合わせながら習得する。

建築計画学Ⅰ

建築計画の基本的な内容から「住宅」に関わる内容を講義し、各自がテキスト中の戸建て住宅及び集合住宅からそれぞれを1つ取り上げ、レポートを作成する。

建築史

各時代の権力者は政治・経済・文化を背景にその時代の先端技術・芸術を駆使し見事な空間・構造・装飾による建築を創造し続けた。一方、庶民はそこの地方性、風土性の影響の中で伝統的な技術手段でゆっくりとした変遷を辿り美しい民家・町家を造り続けた。近代に入ってこの2つは普遍化し現代建築が展開している。この歴史の中で専門家達(僧侶、棟梁、職人、建築家、技術者)が各時代に何を基本的技法手段で建造したのか、その内容を深く学びとることが明日の建築文化を創造する大切な姿勢である。

建築環境工学

人間が環境に対して働きかけてきてから、長い年月が流れている。今や、機能性・経済性のみを追い続けた時代は終わり、人間自身の健康や快適性、加えて自然環境への配慮に目が向けられている。本講座では、人体の基本的な生理心理反応と、人体を取り巻く光・音・温熱・空気の物理的な環境要素との関係を理解することを軸に学習を進める。

都市計画学

本科目では、主に日本、及び欧米の都市計画の基本理念の系譜をたどり、望ましいとされる都市の姿を実現するために考え出された、土地利用や交通計画、各種施設、建築物の計画方法について学習する。また、こうした都市計画の技術・手法について、街区・地区・地域という様々なレベルから体系的に理解する。そして現代の現実的な社会環境の中において都市計画が果たす役割や問題点を探り、これからの都市計画・都市デザインのあり方について考える。

建築材料学

建築は材料によって作られる。建築に使用される材料が、その地域で生産される素材に限られていた時代では、それを利用する方法も材料の性能を十分発揮できるように工夫されていた。

しかし、規格化された多くの材料が工場生産される今日では、建築とその材料との関係を見直し、新素材を含むすべての材料に対し、安全で合理的に使用できるよう材料について学ぶことが大切である。

スクーリング(建築造形A/CADⅠ)

建物の機能は雨風をしのぎ、安全で快適に過ごせることであるが、その上、文化的で美しく、景観に調和した建物が建築といわれる。雨をしのぐには屋根が、風を防ぐには壁がいる。人間を空中で支えるには床が必要である。光や空気を導入するとか、外を眺めるのに窓を造る。建築の美しさや景観との調和は建築の機能ではなく、外観や色彩や素材感である。この科目では造形の基礎を学び、建築デザインの基本を修得することを目標としている。

福祉と建築

高度福祉社会の実現を目指し、健常者のみならず高齢者や障害者にとって、住みやすく、安心して暮らせる住環境と地域社会が求められる。福祉支援に関するこれまでの法制度や高齢者・障害者の身体的特徴、福祉住環境設備の技術的内容について学習し、ノーマライゼーションの理論に基づいた、住宅や設備、地域施設や交通機関のバリアフリー化とユニバーサルデザインの具体的な計画・設計手法について理解する。

防災と建築

築には人命や財産を保全するという役割がある。東日本大震災やそれに伴う津波、阪神・淡路大震災などの巨大災害、あるいは都市型洪水などを事例に出すまでもなく、建築の歴史を振り返れば、地震や大火、風水害との戦いの積み重ねであったと言っても過言ではない。本科目では広く建築に係わる災害や事故を未然に防止する方策や、被害を軽減する方法について学ぶ。

課題制作

各出題された課題をまとめ上げる。

建築構造学Ⅰ演習

建築構造学Ⅰの主要構造物である木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の概略的講義をもとに、建築構造学Ⅰ演習ではこれらの建築構造の中で特に、木構造および鉄筋コンクリート構造を中心にした建築物の骨組みや仕上げの構成を簡単な模型や多くの事例図を用いてより詳細に解説し、それらを基に安全な建築物を設計するための基本的な考え方を対話形式で解説するとともに、木造と鉄筋コンクリート造についての構造計画を概説し、演習を通して構造設計について触れてもらう。

建築デザイン論

近代以降、デザインは「製造に先立ち形を造ること」と定義されている。これに従えば、建築デザインとは「施工に先立ち建築空間の形を造ること」と言えるだろう。

建築デザイン論では、この「形」という面から建築を考えてみる。建築空間とそれを構成する建造物の形態について学び、どのようなデザイン手法によってこれらが造り出されていくのかを習得しよう。

構造力学Ⅰ演習

「構造力学Ⅰ」の学習内容を補完する科目として、面接授業によって講義を行い、構造力学の基礎的な知識を修得する。力学の基礎的な考え方,静定構造物と不静定構造物の違い、各種静定構造物の反力・応力の計算方法、断面の力学的性質、さらに部材の断面設計法や梁の変形について、テキスト等の演習問題を通して解説する。手計算による様々な解法を学ぶことで、構造物に働く力の流れや大きさ、変形状況を論理的かつ感覚的に理解し、構造設計を行う際に必要となる力学の素養を身につける。

科目名をタップ(クリック)すると、それぞれの科目の説明が表示されます。